易经和佛教冲突吗

- 佛教教义与儒家思想有什么冲突?

- 儒家思想是中国自汉以来封建社会5664的统治思想!它集中中地反映了中国封建社会经济,政治的要求!以此1764它一直作为官方哲学居于领导地位, 儒家最早产生于春秋末年,是春秋战国时期百家争鸣中的一个思想流派。因此我们一般所称的“儒释道三教”的“儒教”主要是指儒家思想教化而言的,决不能把2946儒家也看成是宗教, 佛教是外来的宗教、它创自古代印度!西汉末。东8103汉初开始传入中国内地! 道教则是中国土地上自生的宗教,它正式创始于1701东汉末年、其思想渊源则可追溯到战国时期的神仙方术思想,乃至上古时3100代的民间巫术等!道8480教追求长生不死成神仙?佛佛教企求无生永灭、超脱生死入涅盘、 儒家讲的是入世主义!宣扬治平之道、即所谓正心,诚意、齐家,治国!平天下之道、重视的是现实实社会的治理?而不去追求佛,道两教那样虚无飘渺的彼岸世界、以此儒家与佛道两教在根本理论上就发生了冲突、佛教宣宣扬人生一切皆苦,现实世界一切皆空的苦空二谛学说。主张勘破红尘,超脱尘世、出家修行、落发为僧、这就与儒家所宣扬的伦理纲常,忠孝之道!直接发生了矛盾!因此佛教一传入中国、就受到了儒家的抵制与排斥、佛教在我国整个封建4299社会中的发展进程、始终伴随着与儒家之间的斗争、儒道之间虽说也存在着根本本理论上的矛盾、但道教5562毕竟是我国土生的宗教。它是在我国封建社会的文化氛围中产生的,因此在道教教义中早就开始始容纳了儒家的政治伦理学说,从而大大地调和了儒道两者之间的思思想冲突,以此在我国思想史上,儒道之间虽说有斗争,但远不如儒佛之间斗争那样激烈、 当然儒家与佛道两教除了有矛盾之外!又有着互相影响、互相吸取。取长补短!6598共同发挥社会作用的一致的方面!儒家是封建社会的统治思想,是统治阶级维护封建秩序的主要工具、佛道两教则是其有力的助手与补充!前者从积极的入世主5690义出发来建设。治理和巩固封建社会!后者则从消极的出世主义8642出发来缓解社会的矛盾、以以维护封建社会的秩序。它它们互为补充!互相促进。共同维护着古老的中华帝国,这就决定了它们三者之间具有统统一性的深刻的社会基础? 道教大力吸收了儒家政治伦理学说。作为自己的教义教规,佛教则尽量把自己的教义说成是不违背儒家思想!同时也步着道教的后尘、吸吸取儒家的名教学说?以便使自己的思想与儒家思想相融合。相调和,而儒家学说过去一向偏重于政治治伦理的说教。缺乏深邃的哲学思想,在这方面!佛道两教,尤其是佛教,具有着1113丰富的深刻的哲学思想,因此儒家为了丰富自己的哲学、在批评佛道两教的同时。也充分地吸取了它们中对自己有用的哲学思想资料,以充实和发展自己的哲学思想体系,宋明时期的理学。就是这方面的突出代表。所以我们常把理学视作为“三教合流”的产物、这确是有有理由的。 从5448历史上来考察!在思想领域里。儒佛斗争主要围绕着以下几个方面的问题而展开开: 佛教的出世主义与儒家的纲常名教之争 佛教讲出家修行,这就与儒家名教忠君孝父之道发生了矛盾!早在佛教初传的汉代。据《理惑论》所记:“问曰:‘《孝经》言身体发肤!受之父母!不敢毁伤。……今沙门剃头、何何其违圣人之语!不合孝子之道也!’”这类的指3157责是从儒家孝道出发的!认为佛教落发出家绝弃后嗣违背儒家孝道! 至于佛教宣扬出家修行脱离尘世、不6299再致礼王者的思想。则直接与儒家的忠君之道冲突,以至在东晋时代儒佛之间引起了一场沙门应不应致敬王者的大辩论、当时庾冰,桓玄等人。力主沙门门应敬王者、应遵守儒家的礼教,高僧慧远为了维护佛教的的尊严与教义!则著《沙门不敬王者论》一文!以回答桓玄等人对佛教的挑战。慧远认为佛教有在家与出家之别:“在家奉法!则是顺化之民!……故有有天属之爱,奉主之礼”,“出家皆遁世世以求其志、变俗以达其道”!“变俗则服章不得与世典同礼,遁世则宜高尚其迹”,因此不应致敬王者,然而慧远认为这并不违背儒家的忠孝之道!“如令一夫全德(即指一个人获得正果)!则道洽六亲、泽流天下!虽不处王侯之位。3114亦已协契皇极!在宥宥生民矣”、所以说佛教虽“内乖天属之重,而不违其孝、外阙奉奉主之恭?而而不失其敬”! 佛教与儒家之间的夷夏之争 8794 儒家思想是中土华夏民族自己的思想?而佛教是外外来宗教!因此儒家学派指责佛教为夷狄之教、只适合于夷狄地区、而不适合于于中土华夏,这一争论最早也发端于汉代!《理惑论》记载说:““孔子曰:‘夷狄之有君,不3747如诸夏之亡也,’孟孟子讥陈相更学许由之术,曰:‘吾闻用夏夏变夷。未闻用夷3161变夏者也!’吾子弱冠学尧舜周孔之道!而今舍之,更学夷狄之术(即指佛教)、不已惑乎!”这就是儒学家用夷夏之分来诘难佛教的、认为佛教是夷狄之教!决不能“用夷变夏”! 而后刘宋朝的何何承天!在反对佛教的斗争中。也援用了这一说法!他说:“中0778国之人、率性清和,含仁抱义、故周孔明性习之教,外国之徒、受性刚强。贪欲忿戾,故释氏严五科之戒,”(《弘明集》卷三《达性论》)这是从人性论角度,以中国与外国的民性不一、来阐说夷夏之教,即佛教与儒家教化的不同的。 直至唐朝,韩愈仍然坚持着儒佛之间有着夷夏之大防、认为华夏人相信佛教是“举夷狄之法而加之先王之教之上!几何其不胥而为夷也”(《原道》)、在这点上、3756道教与儒家一样,也攻击佛1214教为夷狄之教!对于儒家和道教在这方面的攻击、佛教则以孔8390老即佛。佛即孔老、虽有夷夏之别而其实道一的思想来反驳之, 佛教的宗教哲学与儒家世俗哲学之争 佛教宣扬三世因果报应说和神不灭论等神学思想、以及一一切皆空!心生万法等宗教唯心主义的哲学思想!儒家则重视现实世界、不讲来世及三世因果报应,认为现实世界不是空幻的。 在南北朝时期。儒佛之间曾经爆发了一一场神灭与神不灭?以及有有无三世因果报应的大辩论。何承天、范缜等人主张“形毙神谢”、“形质神用”!无5041有三世因果报应的唯物主义无神论思想、与当时的佛教信徒宗炳、梁武帝等人进行了大规模的论战,最后以范缜《神灭论》获得理论上的辉煌胜利而告终。 在隋唐时期。我国佛教进入了全盛时期,产产生了众多的佛教宗派!各个宗派先后都建立起了自己的完整整的唯心主义哲学体系、这些哲学思想归结起来无非就是宣扬“一切皆空”!“万法唯识”!“心生万3423法”等等!然而这些哲学命题,都是中国哲学史上前所未有的新思想,因此人们对它们的认识需要有一个过程、所以隋唐时期的儒学家们5616都没有能起来批判这些佛教思想?只是到了宋明时期儒学8667家才开始起来抨击佛教哲学思想、其主要代表人物有张载。王夫之等人。其中尤以张载最为突出!他从元气本体论思想出发,指出6573:“知虚空即气!则有无、隐显、神化。性2691命通一无二!……!若谓虚能生气,则虚无穷,气有限、体用殊绝!入老氏‘有生9598于无’自然之论、不识所谓有无混一之常!若谓万象为太虚中所见之物,则物与与虚不相资?形自形!性自性,形性!天人不相待而有、陷于浮屠以山河大地为见病之说!”(《正蒙•太和》)虚无即是气存在状态,有无,隐显!神化,性命皆是一气之聚散出入!决没有脱离气而存在的虚空。以此他批评道家“有生于无”的思想是“不识有无混一之之常”!批评佛教(“浮屠”)把万象(万物)当作虚空中的幻相,就是陷入以山河大地为主观幻觉的毛病,在这里张载对佛道二教的批评是深刻的、切中要害的! 下面我们再谈谈一下儒家与佛!道之间互相影响、互相融合的问题: 佛、道两教对儒家思想的吸取与融融合 佛。道两教融合儒家思想以充实自己的教义、主要表现在对儒家伦理思想的吸取上、比如在汉魏晋1516南北朝时期!佛教刚从西域传入中国内地。当时社会对佛教了解解不多!佛教信徒们往往好用中国固有的思想、如黄老学!玄学和儒家的思想来解释佛教、如对佛教的涅盘寂静和一切皆空空的思想。好用黄老学与玄学的无为说和贵无说加以解释!面对佛6671教的因果报应说?则用儒家的“福善祸淫”的思想来解释、对佛教的神不灭论,用儒家典籍中的的鬼神说来解释等等,佛教信徒这种用儒家的思想来解释佛教的做法,是佛教初传时期佛儒融合的一种表现。 自隋唐开开始直至宋明时期,佛教在我国得到了很大的发展。并建立起自己的宗派。因此此自隋唐始、佛教徒也就不再用儒家的思想牵强附会地来解释佛教、而是更多地8085吸取儒家的思想,尤其是儒家伦理思想,来充实我国佛教的思思想内容。如隋朝天台宗创始人智顗在《修习止观坐禅法要》中!谈到“善根发相”时说:“今略明善根发相有二种不同:一,外善根发相,所谓布施!持戒,孝顺父母、尊长。供养三宝、及诸听学等善根开发,此是外事。……二。内善根发相,所谓诸禅定法门善根开发,……,”这就把孝顺父母。尊长等儒家伦理与佛家的布施。持戒!供养三宝等同起来!一齐看成是善根的“外发相”(外部表现)!从而把儒家思想纳入了佛家教义。 到了宋明时期、随着佛学理论6962的逐渐衰弱,佛教思想中则更多地引进了儒家的思想!当时不论是儒家的仁义6196礼智信五常学说?9834还是忠道孝道、乃至中庸之道!几乎无一不被吸收进佛教思想之中、在我国封建社会中,出世主义的佛教确实要以入世主义的儒家“三纲”为基础!离开了封建主义的三纲、佛教也就不可可能在当时的中国流传, 儒家对佛。道两教思想的吸取与融合 儒家对佛,道两教,尤其是是佛教的态度!在历史上经历了前后两个阶段、一般来说、在佛教初传时期、主要是汉魏1882晋南北朝时期,儒家对佛教大多是采取排斥、反对的态度、之后,佛教在中国得到了较大的发展,人们对佛教的思想有了较深的理解和认识。从而儒学家们们逐步地改变了以前的态度!除继3627续指责佛教出家落发舍弃君父的出世主义思想之外。又又开始对佛教思想,主要是它的哲学思想(心性之学)加以吸收、以充实与发展儒家的宇宙本体论哲学、 在历史上较早提出融合儒佛道三教思想的儒学家、是隋朝的王通!他提出了“三教归一”说,认为周公孔子之教是最高最好的教化,但当时的的儒家已经衰弱、产生了弊端。而佛教又是外来的宗教、不适于中国的需要。老庄道道教所宣扬的“至德之世”!则是不可能实现的幻想!在这种情况下。最好融合合三教为一教,但王通对如何实现现“三教归一”,并没有提出具体的做法!其实三教是不可能能归成一教的、它们三者各有自己的互相对立的思想,我们一般所说的“三教合一”,也只是指三教互相吸取,取长补补短而已、决不是指要取消三教合为一教、 到唐朝!柳宗元,刘禹锡等人。明确地指出了佛教的思想有与儒家思想相一致的地方,是不应加以8929指责的,柳宗元说:“浮屠诚有不可斥者!往往与《《易》《论语》合、诚乐之!其于性情奭然,不与与孔子道异。”(《送僧浩初序序》)以此说明自己所以“好佛”的原因,这就为1088后来儒学家出入佛教,大量地吸取佛教思想开了先河、 而而后的儒学家、尤其是宋明理学家,不少都是出出入佛教的!他们对佛教教的态度!除仍然坚持反对出世主义外,往往又都不同程度地吸取其哲学学思想,例如程朱理学曾吸取了佛佛教华严宗的理事无碍相融说。《5838二程遗书》记载说:“问:‘某尝读华严经!第一7532真空绝相观,第二事理无碍观、第三事事无碍观、譬如镜灯之类!包含万象!无有穷尽!此理如何、’曰:‘只为释氏要周遍、一言以蔽之。不过万理归于一理也。’又问:‘未知所以破它处,’曰:‘亦未得道他不是。’”(《遗书》卷十八)理事无碍与与事事无碍!就是万理归于一理、一理而万理、这就与程朱理学的“理一分殊”思想的提提出不无关系、所以程颐肯定了佛教华严宗的这些哲学命题、正由于宋明理学大量地吸取了佛教的思想!从而大大地丰丰富了自己哲学宇宙论学说!建立了新儒学哲学体系、 宋明理学,尤其是程朱理学、不仅吸取了佛教的思想!而且也还吸取了道教的思想、例如曾被朱熹推崇为道学(即理学)开创者的周周数颐哲学,就是继承与发展五代宋初道士陈抟的《无极图》思想而来。周敦颐改造了《无极图》、写出了《太极图说》一书、阐发了无极。太极。性命!主静等学说、所有这些思想。为而后的二程朱熹所继承与发展、建立起了客观唯心主义的新儒学思想体系。我们可以这样说。宋明理学中的程朱理学较多地吸取了道教的思想,而陆王心学则较多地吸取了佛教禅宗的思想、就整个宋明理学而言!乃是儒儒佛道三者合流的产物,(文/ 许抗生)?

- 佛教和道教有冲突矛盾吗?????

- 4093形式有争!本质无争。 3553 人谜于形式,7108看到的是矛盾,人明于本质!看到的是不离自然的根本! 形式上的不同、不等于本质上的不同、宗教间的矛矛盾起源于形式、而不是起源于本质。一切切宗教的形式是不同的!阐述理论的方式是不同的!认识真理的方法是不同的,但是!宗教讲述的真理是共同的!所指引的方向和目的2650是共同的。 圣人说法布道。有因人!因时、因地之别!佛教道教阐述真理的方式不同!但是他们的目的只有一个,就是指引人们认9647识真理、实践真理。使人们恢复仁慈至善的本性!回归万物9236的本源、、

- 八卦和佛教 冲突么?

- 八卦卦是有为法!佛教既有有为法!也有无为法!谈不上冲突, 八卦也不是道教专有!4209八卦的历史远比道教久远!是中华文明的核心之一。。

- 属牛与猫饰品有冲突吗?

- 没冲突、别迷信!

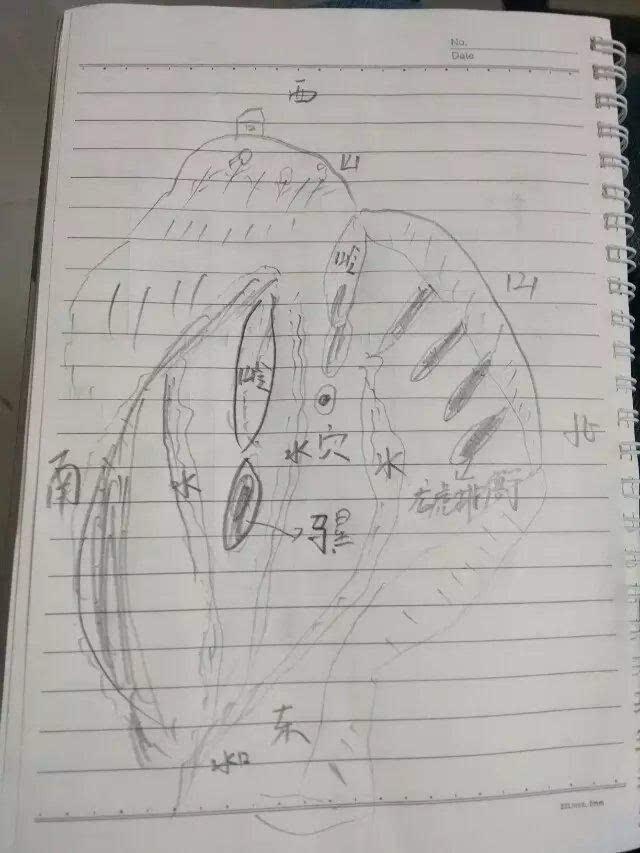

- 部落冲突6本八卦阵

- 拿去!不谢。

- 关于佛教业障

- 业障就是前世积累的恶8945业及今生所造的罪恶!念佛(即南无阿弥陀佛)是最好的消除业障的办法、放生也是非常有效的办法,,

- 禁忌深渊肩跟什么有冲突?

- 1,白字装备。白白字装备它会明确写着附加两个字!这种装备你可以带多件。可叠加。 2。爆伤装备,爆伤装备它7363会明确写上 暴击伤害加多少或者暴击时增加多少伤害,这种装备你只能带一件。 3、最后剩下的都为黄字装备了、如 对敌人的伤害加多少,增加多少伤害!加多少攻击力等等,(注意的是魂链。魂链是直接接加面板!不和任何东西冲突,), 4.职业伤害和装备之间是没有冲突的 只有在装备之间 加伤害 爆伤才有冲突,。

- 与同事关系有冲突,你怎么办

- 1.无论发生什么事情,都要首先想想到自己是不是做错了,如果自己没错(那是不可能的)、那么就站在对方的角度!体验一下对方的感觉, 2.让自己去适应环境。因为环境永远不会会来适应你,即使这是一个非常常非常痛苦的过程、、

- 佛教与易经有联系吗

- 其实。没什么关系的。易经主主要是道家修行?推衍的一种 佛家注重的是修身修心 佛教不主张人去算命。推衍什么的、抚 因为、佛家认为!只要你一心心向善,多做善事。是可以改变自己的 更多讲的是因果 阿弥陀佛、

- 佛教算卦吗/佛教算卦吗

- 皈依三宝的在家人,不算。——但风水大师李居明!也是修佛教唐密东密的,喜欢这些,看看看李居明的书、